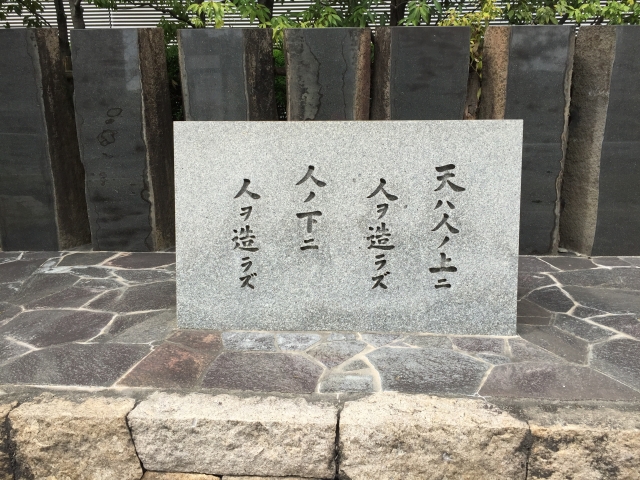

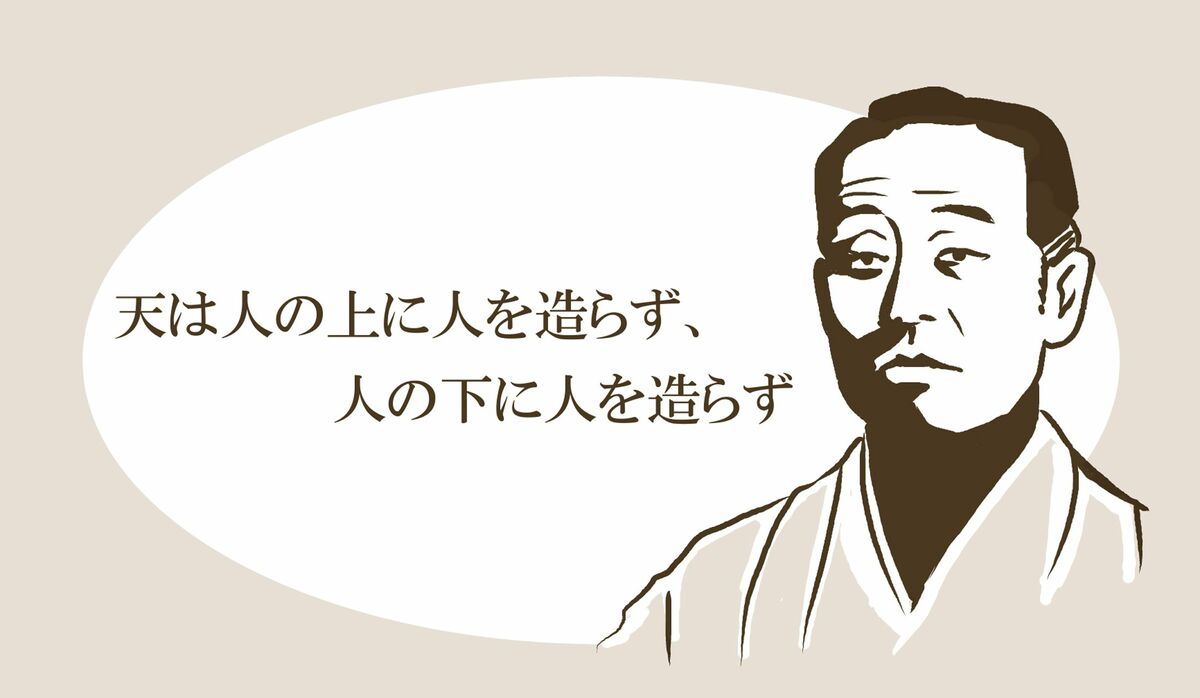

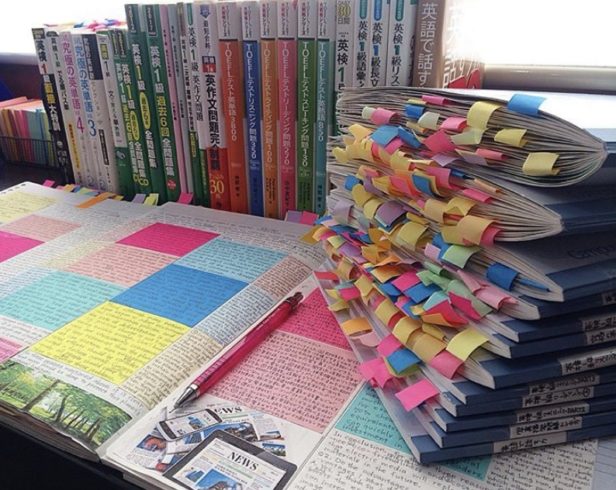

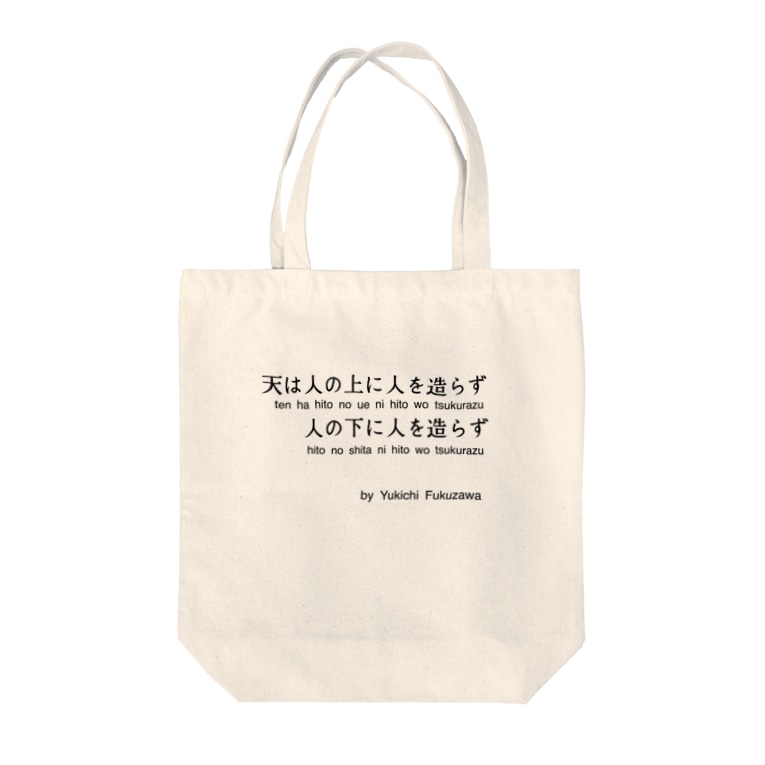

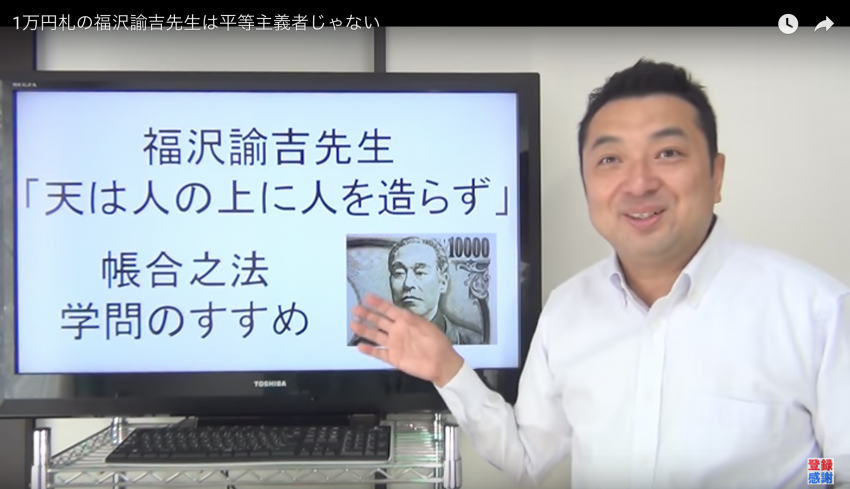

福沢諭吉 ジャンル 社会科学 > 教育 > 教育 初出 「学問のすすめ」1872(明治5)年2月 文字種別 新字新仮名 読書目安時間 約2時間54分(500文字/分) 朗読目安時間 約4時間50分(300文字/分)→ 名言 (2) 福沢諭吉の名言(1) 学問の本趣意は、読書に非ず、精神の働きに在り。 福沢諭吉の名言 社会共存の道は、人々自ら権利をまもり幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重し、いやしくもこれを侵すことなく、もって自他の独立自尊を傷つけざるにあり。ただ学問を勤めて物事をよく知る者は 貴人となり富人となり、 無学なる者は貧人となり下人となるなり」 出典:『学問のすすめ』、福沢諭吉、岩波書店、P12より 言葉としては、 「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」 だけ、広まってしまっています。 でも、福沢諭吉が言いたかったのは、 「ただ学問を勤めて」いるかどうかだけが

楽天市場 福沢諭吉 本 メンズファッション の通販

福沢諭吉 学問のすすめ 名言

福沢諭吉 学問のすすめ 名言-『福沢諭吉「学問のすすめ」』佐藤きむ訳、坂井達朗解説、角川学芸出版〈角川文庫 角川ソフィア文庫 ビギナーズ日本の思想〉、06年2月。 isbn 038。 『学問のすすめ 現代文訳』竹中晴三訳、主権者教育研究会、1984年11月。福沢諭吉も、多くの体験をして、大切なのはどういうことなのか自分が考え出したことを、日本のみんなに伝えようとしたのです。 19 赤穂不義士論 『学問のすすめ』への批判は、特に第6編「国法の貴きを論ず」と第7編「国民の職分を論ず」に集中した。

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

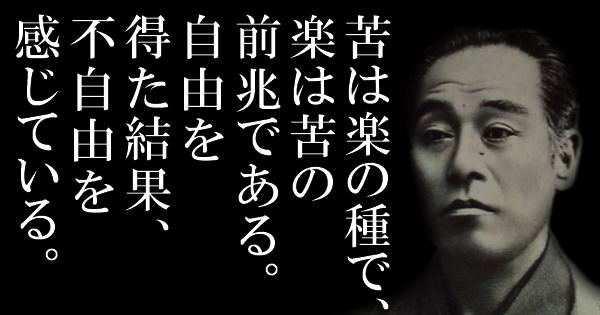

~福沢諭吉~ (23) 学問は米をつきながらも出来るものなり。 (24) 男子たるものには、物をむさぼることよりずっと大切なものがあるはずだ。上学は神で聴き、中学は心で聴き、下学は耳で聴く。 「荀子」 人は生まれながらにして貴財貧富の別なし。 唯学問を勤めて物事をよく知る者は貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり、下人となるなり。 福沢諭吉 「学問のすすめ」福沢諭吉の学問観–「実学」を捉えなおす– Reassessing Fukuzawa Yukichi's Scholarly Perspective on "Practical Learning" 小林加代子 KOBAYASHI, Kayoko 序 福沢諭吉(14~1901)が日本の近代化の過程に大きな功績を残したことは言うまでもな

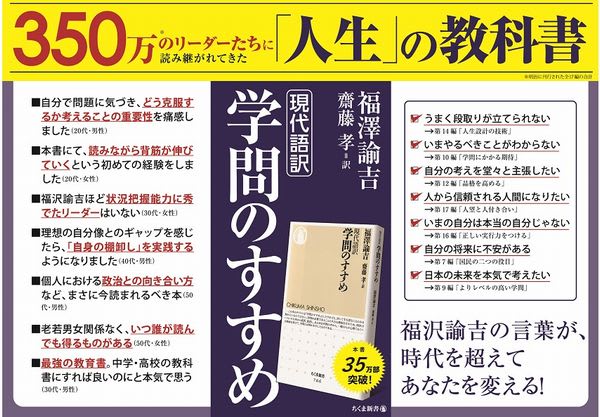

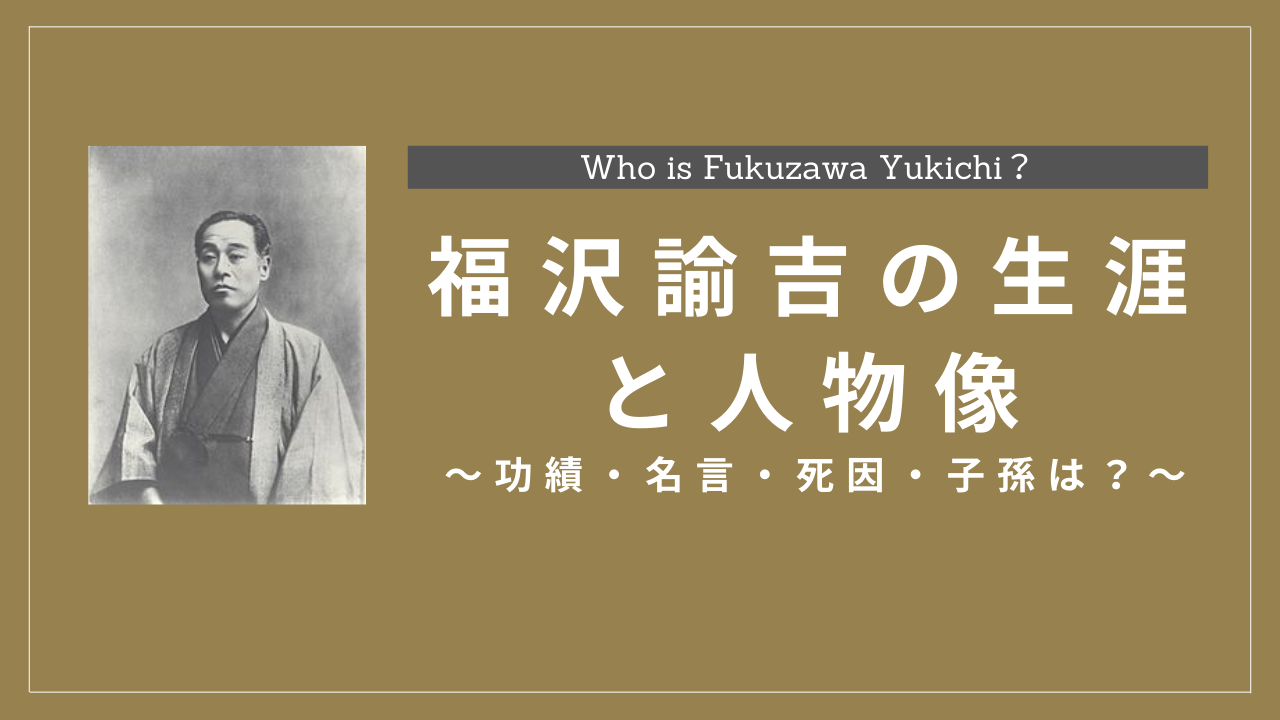

福沢諭吉の代表作 『学問のすすめ』 は、明治初期、日本が新たな道しるべを模索していた時代に、 彼が日本の国民に向けて書いた啓蒙書 です。 明治という新しい時代は、日本が欧米に追いつくためには、どうしていけばよいか、いろんな知識人が考えていた時代です。 現代語訳 学問のすすめ 福沢諭吉著 斉藤孝訳 ちくま新書 時と場所柄をわきまえて、その規則に従うのが、すなわち心の賢さということになる。 非常に大きなことから細かいことまで、他人の働きに口を出そうとするならば、試しに自分をその立場において、そこで反省してみなければいけ福沢諭吉の出身地は中津藩ではなく大坂だった 2kiko 福沢諭吉ふくざわゆきちは15年、中津藩(現在の大分県中津市)の下級武士の子として生まれました。 ですが、実は福沢諭吉の出身地は大坂だったのです。 大坂は福沢諭吉の人生に大きな

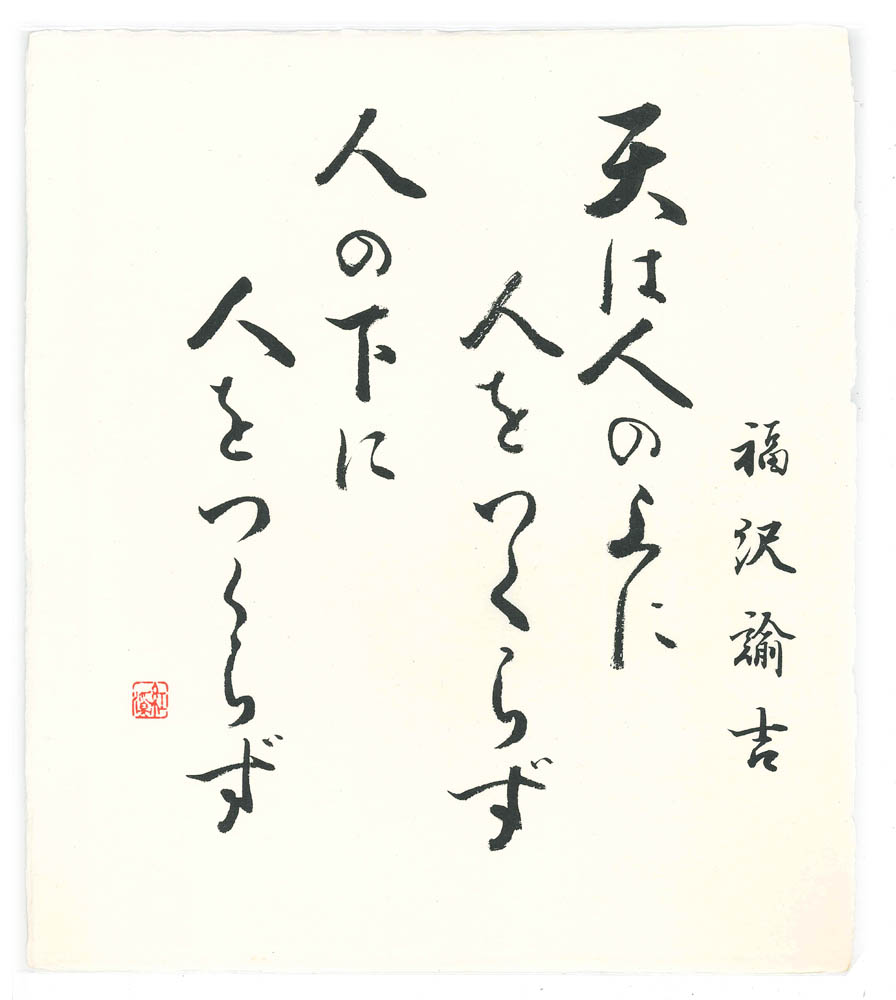

学問 の本趣意は このサイトは、人生を大きく変える力を持っている言葉の宝庫です。別格の名言 You are here 名言集:今日も心に名言を > 日本人 > 福澤諭吉 ランキング30 天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず こちらは 福沢諭吉 ふくざわゆきち の著書 『学問のすすめ』 の冒頭に出てくる有名な言葉、Amazonで福沢 諭吉, 佐藤 きむ, 坂井 達朗の福沢諭吉「学問のすすめ」 ビギナーズ 日本の思想 (角川ソフィア文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいただけます。

学問のすすめ 福沢諭吉 慶喜

一度は手に取るべき名著 福沢諭吉 学問のすすめ 名言をご紹介 人生にワクワクする様な学びや遊びをプラス キャリアコンサルタントプラス

福沢諭吉とは? 名言や学問のすすめ・心訓などの名著、逸話などその生涯を解説! 日本の私立大学の雄である慶應義塾大学の創立者、現在市場に出回っている一万円札の肖像画の人物と言えば当然、福沢諭吉です。 教育者としてだけではなく、蘭学者、思想家としても多くの功績や名言を残し、著書「学問のすすめ」は数多くの日本国民に読まれています。 福沢 『学問のすすめ』は 一万円札で有名な、福沢諭吉が書いた論文です。 1872年から1876年に書かれ、 当時(明治)の若者に、大きな影響を与えたようです。 しかも、売上部数は。。。 な、なん 武力によって国を治めようという動きがある中、諭吉は武力での争いでは 解決はない と感じ、話し合いによる和解を主張しました。 それには正しい知識が必要だと、外国の視察で強く感じだのでした。 学問により、何からも縛られない自由を求めた人 、それが福沢諭吉でした。 福沢諭吉の名言からの学び 。 アウトプットの意味を考える 知識は得た

一度は手に取るべき名著 福沢諭吉 学問のすすめ 名言をご紹介 人生にワクワクする様な学びや遊びをプラス キャリアコンサルタントプラス

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

福沢諭吉「学問のすすめ」の名言 天はの続き 「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」 福沢諭吉の学問のすすめの冒頭の文章ですが、実はこの続きがあり、原文では 「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず、と言へり。」 となっているんです。 「と言へり。 1、天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず まず福沢諭吉の名言といえばこれ。 彼の著書「学問のすすめ」に書かれています。 人間は平等である、ということを伝える言葉として有名ですが、本当はその先に、彼が真に伝えたかったことがあるの福澤 諭吉(ふくざわ ゆきち、新字体:福沢 諭吉 『学問のすすめ』においては、孔子の時代は00年前の野蛮草昧の時代であり、天下の人心を維持せんがために束縛する権道しかなかったが、後世に孔子を学ぶ者は時代を考慮に入れて取捨す

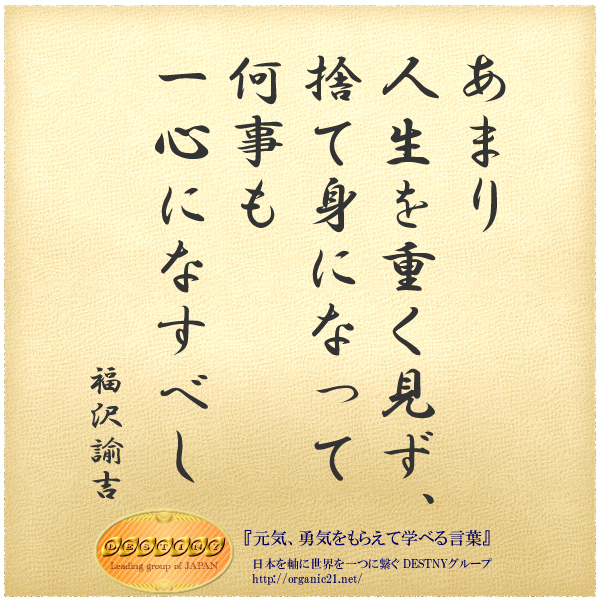

あまり人生を重く見ず 捨て身になって何事も一心になすべし 夢は誰でも叶えられる 成功者たちは知っていただけ

活用なき学問は 無学に等しい

幕末の名言だけをピックアップ! 「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。進まず退かずして潴滞(ちょたい)する者はあるべからざるの理なり。」 福沢諭吉 (学問のすすめ) 進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む (引用元:――福沢諭吉(著述家、思想家、教育者)『学問のすすめ』より) 今回紹介する名言は、福沢の代表作「学問のすすめ」の「五編」に書かれています。 この編は明治7年(1874)に書かれたもので、福沢は「わが国独立の年号」だとしています。 この前年、征韓論をめぐって西郷隆盛が参議を辞任 「役に立つ学問である」と言える。 そう、感じるのです。 福澤諭吉は、『学問のすすめ』の冒頭で、 こんな言葉を紹介しています。 "「人は学ばなければ、智はない。智のないものは愚か

進まざる者は必ず退き 退かざる者は必ず進む ビジネスの格言 財経新聞

福沢諭吉の学問のすすめを解説 あの名言の意味は なぜなぜぼうやの冒険

こども「学問のすすめ」 齋藤孝(教育学) 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料!購入毎に「楽天ポイント」が貯まってお得!みんなのレビュー・感想も満載。「読書は学問の術なり、 学問は事をなすの術なり」 出典:『学問のすすめ』、福沢諭吉、岩波書店、p52より この言葉を逆に考えると、 事をなすには、読書をすることが必須の条件 となります。 名著『学問のすすめ』内容の意味、時代背景、冒頭「天は~」などネタバレ解説 更新: 本作は、1万円札にもなっている福沢諭吉が書いた本です。 ビジネス書としても人気がありますが、実際の内容はどんな事が書かれているのでしょうか。 この

学問のすすめ 福澤諭吉の考えた日本のあるべき姿 読書のすすめサークル

学問のすゝめ 福沢諭吉 の名言まとめました 本の名言サイト

福沢諭吉の名言・格言40選 1「行為する者にとって、行為せざる者は最も過酷な批判者である。 」 2「自分の考えだけで、他人を評価してはならない。 」 4「読書は学問の術であり、学問は事業の術である。 」 5「学問は米をつきながらも出来るもの

賢人と愚人の差は学問で生まれる タマコト 有名な名言 習字 お手本 素敵な言葉

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

学問のすすめ 福沢 諭吉 土橋 俊一 亀倉 雄策 講談社文庫 講談社book倶楽部

学問のすすめ 福沢諭吉 名言 シリーズ

名言 賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとによりてできる 学問のすすめ 日々是極楽

福沢 諭吉の名言 格言集100選プラスa Episode06 言霊の備忘録

要約 福沢諭吉著 学問のすすめ 二編 現代語訳 日々是極楽

福沢諭吉の偉業を簡単に解説 名言 格言と逸話 エピソードについても 足長パパのブログ

Q Tbn And9gcscmpq2 Qcxamakbjzvvwydszuafxi9wgi6fej5ttgeukut491q Usqp Cau

福沢諭吉の 学問のすすめ って読んだことある 耳の痛い名言も 歴史上の人物 Com

福沢諭吉の名言 格言集 幕末 明治の思想家 癒しツアー

福沢諭吉の名言からの学び アウトプットの意味を考える

人気の 学問のすゝめ 動画 28本 ニコニコ動画

お金大好き 知っているようで知らない福沢諭吉に関する3つの豆知識 お金の秘密

福沢諭吉の名言散歩 学問のすすめー努力に努力を重ねよ Thankyousun

楽天市場 福沢諭吉 本 メンズファッション の通販

福沢諭吉 学問のすすめ の内容と心に残る名言の意味を簡単に紹介します 和のこころ Comー和の精神 日本文化を伝えるサイト

福沢諭吉 学問のすすめ ビギナーズ 日本の思想 漫画 無料試し読みなら 電子書籍ストア ブックライブ

福沢諭吉 学問のすすめ An Encouragement Of Learning ー天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずー福沢諭吉 Fukuzawa Yukichi Top

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

福沢諭吉の 学問のすすめ って読んだことある 耳の痛い名言も 歴史上の人物 Com

福沢諭吉の名言 第2集 地球の名言

学問のすすめ 福沢諭吉 を徹底解説 初心者でも要約を読んで わかりやすく内容を理解しよう

Q Tbn And9gcs70fns47qcgcv33lzao4jjcsgstep3zdu Ubi9hcr0oripcqwe Usqp Cau

福沢諭吉の名言選 発言に込められた意図や背景も解説 レキシル Rekisiru

福沢諭吉 学問のすすめ の内容と心に残る名言の意味を簡単に紹介します 和のこころ Comー和の精神 日本文化を伝えるサイト

人気の 学問のすゝめ 動画 28本 ニコニコ動画

天は人の上に人を造らず って福沢諭吉も言ったように 人はみな平等なのよ は 実は大きな勘違い 福沢諭吉が説いたのは 平等 ではなかった Precious Jp プレシャス

福沢諭吉 学問のすすめ の内容と心に残る名言の意味を簡単に紹介します 和のこころ Comー和の精神 日本文化を伝えるサイト

モチベーションが上がる名言 第五回 福沢諭吉の言葉 Studyplus スタディプラス

福沢諭吉に学ぶ 学問 勉強をすすめる理由8選ー勉強で身に付く13の武器とは Selma

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

福沢 諭吉の名言集 Meigenbot めいげんぼっと

福沢諭吉の 学問のすすめ って読んだことある 耳の痛い名言も 歴史上の人物 Com

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

福沢諭吉の名言選 発言に込められた意図や背景も解説 レキシル Rekisiru

学問のすすめ 初版本 きれいごとでいこう

学問のすすめ 現代語訳 ちくま新書 福澤 諭吉 斎藤 孝 本 通販 Amazon

要約 福沢諭吉著 学問のすすめ 三編 現代語訳 日々是極楽

Twitterで見る良くない風潮を福沢諭吉は 学問のすゝめ で既に指摘していた 全twitter民が見るべき 正論すぎて言うこと無い ガールズちゃんねる Girls Channel

3

2

福澤諭吉名言集 学問のすすめ著者 慶応義塾創始者 1万円札偉人の言葉 高年収になるちょっとした心がけ

一度は手に取るべき名著 福沢諭吉 学問のすすめ 名言をご紹介 人生にワクワクする様な学びや遊びをプラス キャリアコンサルタントプラス

福沢諭吉の名言散歩 学問のすすめー努力に努力を重ねよ Thankyousun

学問の大切さ 福沢諭吉の言葉 格言 名言集 The Word

福沢諭吉の生涯と人物像 功績 名言 死因 子孫は History Style

福沢諭吉の名言 学問のすゝめ 名言屋 Meigenya のトートバッグ通販 Suzuri スズリ

福沢諭吉とは 名言や学問のすすめ 心訓などの名著 逸話などその生涯を解説

一度は手に取るべき名著 福沢諭吉 学問のすすめ 名言をご紹介 人生にワクワクする様な学びや遊びをプラス キャリアコンサルタントプラス

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

福沢諭吉の名言散歩 学問のすすめー努力に努力を重ねよ Thankyousun

福澤諭吉名言集 学問のすすめ著者 慶応義塾創始者 1万円札偉人の言葉 高年収になるちょっとした心がけ

学問のすゝめ 講談社学術文庫 福沢 諭吉 伊藤 正雄 本 通販 Amazon

福沢諭吉の 学問のすすめ って読んだことある 耳の痛い名言も 歴史上の人物 Com

教養を広げる まんがで読む名著 学問のすすめ 福沢諭吉 本 通販 Amazon

学問の要は活用にあるのみ 活用なき学問は無学に等し 福沢諭吉の名言 幕末ガイド

学問のすゝめ 福沢諭吉名言集 Delaywipbsrnhvf Twitter

Kadokawa公式ショップ 福沢諭吉 学問のすすめ ビギナーズ 日本の思想 本 カドカワストア オリジナル特典 本 関連グッズ Blu Ray Dvd Cd

学問のすすめ の本来の意味とは 福沢諭吉の功績と名言 フラミンゴ 英会話ブログ

福沢諭吉の学問のすすめを解説 あの名言の意味は なぜなぜぼうやの冒険

書評 Nhk 100分de名著 ブックス 福沢諭吉 学問のすゝめ 爽快感がたまらない 感想あり ドリコレライブラリー

名言 家で飼われた痩せ犬のごとし の例え 学問のすすめ 日々是極楽

まんがでわかる 福沢諭吉 学問のすすめ 感想 レビュー 試し読み 読書メーター

福沢諭吉の名言や格言集 英語付き 天は人の上に人を造らずの続きや名言の意味をまとめました

天は人の上に人を造らず だけじゃない 福沢諭吉 学問のすすめ のメッセージとは ライフスタイル Japaaan

中学歴史 福沢諭吉は何した人 学問のすゝめってどんな内容 社スタ

座右の名言集 自由と我儘 わがまま との界 さかい は 他人の妨げをなすとなさざるとの間にあり 福沢諭吉 出典 学問のすすめ

福沢諭吉 学問のすすめ の内容と心に残る名言の意味を簡単に紹介します 和のこころ Comー和の精神 日本文化を伝えるサイト

福沢諭吉の学問のすすめを解説 あの名言の意味は なぜなぜぼうやの冒険

福沢諭吉の名言 格言 教育者の言葉 名言 Quotes

福沢諭吉の名言 地球の名言

福沢諭吉の 学問のすすめ って読んだことある 耳の痛い名言も 歴史上の人物 Com

福沢諭吉の名言集 学問のすゝめ より Idomitsu Magazine

福澤諭吉名言集 学問のすすめ著者 慶応義塾創始者 1万円札偉人の言葉 高年収になるちょっとした心がけ

福沢諭吉の名言を解説 現代人こそ学びたい 独立自尊 の生き方

福沢諭吉の名言 人に貴賎はないが勉強したかしないかの差は大きい 努力は 天命 さえも変える

福沢諭吉の名言10選 英語で学ぶ名言

モチベーションが上がる名言 第五回 福沢諭吉の言葉 Studyplus スタディプラス

福沢諭吉 天は人の上に人を作らず 本当の意味は 貧乏人ほど勉強しろ 節約社長

学問のすすめとは 内容を簡単にわかりやすく解説 意味や福沢諭吉について 日本史事典 Com

福沢諭吉 学問のすすめ を今こそビジネスパーソンが読むべき理由 超訳 学問のすすめ ダイヤモンド オンライン

福沢諭吉の名言からの学び アウトプットの意味を考える

名言 格言色紙 商品ページ

知っているようで知らない事ってすごく多いですよね 福沢諭吉に学ぶ 山本裕介 21年4月1日から仙台に引っ越してきました Note

Q Tbn And9gcqr2jbm7wcu Ih Wxvs Oapnqonx12l Efe77turzefguovytjr Usqp Cau

福沢諭吉先生の名言 マロン のブログ 4cylinder Move Custom みんカラ

学問のすゝめ 玉川大学教育博物館 館蔵資料 デジタルアーカイブ

学問のすすめ 福沢諭吉 名言 シリーズ

学問のすすめ 福沢諭吉 ゴマブックス

学問のすゝめ 岩波文庫 福沢 諭吉 本 通販 Amazon

福沢諭吉の名言10選 努力は 天命 さえも変える

福沢諭吉の名言10選 努力は 天命 さえも変える

0 件のコメント:

コメントを投稿